Un nuevo sistema determina de qué especie proviene la leche de los quesos de mezcla

Un método desarrollado por la Unidad de Proteómica en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) permite conocer la cantidad exacta de leche de diferentes especies (vaca, oveja y cabra) presente en los quesos de mezcla. El sistema ha sido publicado por la Asociación Española de Normalización (UNE, designado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) como una especificación técnica, lo que permite su distribución a nivel nacional.

Los quesos de mezcla contienen leche de diferentes especies, habitualmente vaca, oveja y cabra, y el porcentaje correspondiente a cada especie determina en muchos casos su sabor, calidad y su precio. Además, muchos de estos productos están protegidos por denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Hasta el momento, las técnicas para conocer la composición láctea de un queso se limitaban al análisis cualitativo, sin cuantificar con precisión el porcentaje de leche de vaca, oveja o cabra presente en el mismo.

Alberto Paradela, investigador del CNB-CSIC y desarrollador del método, indica que “esta técnica permite identificar la huella digital de la leche de cada especie presente en la mezcla y cuantificar su abundancia relativa en cada muestra compleja”. Gracias al análisis proteómico de los resultados, también puesto a punto en el CNB-CSIC, se puede determinar la composición real en quesos de mezcla.

Aunque inicialmente pensada para quesos de tipo ibérico, la técnica también tiene aplicación en otros productos lácteos producidos con leche de otras especies como podría ser el queso tipo mozzarella (fabricado con leche de búfala).

Utilizando esta especificación técnica, otros laboratorios de proteómica o incluso las agencias alimentarias reguladoras podrían implementar su uso para determinar la calidad de productos presentes en el mercado y certificar el origen y composición de los quesos de mezcla.

Este método ha sido el resultado de un proyecto de I+D+i impulsado por Inlac con el apoyo del CNB-CSIC, Laboratorios Arroyo, las empresa Zeulab, Queserías Entrepinares, Grupo Lactalis, Central Quesera Montesinos, Reny Picot, Grupo TGT y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA).

Un nuevo sistema determina de qué especie proviene la leche de los quesos de mezcla – Alimentación

Crean bioplásticos a partir de celulosa para el envasado de alimentos de consumo rápido

Un equipo de investigación de IHSM la Mayora ha producido un plástico transparente y biodegradable como alternativa a los tradicionales. Este material es más resistente que otras propuestas similares y mantiene su transparencia. Los expertos confirman que podría emplearse como envase para la comida rápida o productos de panadería.

Un equipo de investigación del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM, UMA-CSIC) en Málaga ha desarrollado un bioplástico elaborado a partir de celulosa para envasar alimentos de consumo rápido. Este material podría emplearse para recubrir bollería como pan, magdalenas o galletas, o como complemento a otros envases sólidos como los que se emplean en la carne o el pescado.

Para elaborarlo, los expertos han aplicado, por un lado, celulosa comercial – principal componente de las plantas-, y glicerol, un alcohol con aspecto aceitoso que posee propiedades lubricantes y ablandantes. “Se trata de una estrategia sencilla que no se había estudiado con anterioridad”, explica la investigadora del IHSM La Mayora, Susana Guzmán.

Una de las características de este material es que es inocuo para el medio ambiente, repele el agua y a los microorganismos patógenos y posee propiedades físicas muy similares al del papel film, como su elasticidad, transparencia y maleabilidad. Según los expertos, su objetivo era encontrar una manera sencilla de desarrollar un material a través de residuos agrícolas que fuera transparente, resistente y biodegradable como alternativa a los plásticos de uso común, derivados de fuentes fósiles.

La proporción perfecta

Tal y como explican en el artículo ‘Transparent, plasticized cellulose-glycerol bioplastics for food packaging applications’ publicado en la revista International Journal of Biological Macromolecules, para desarrollar este material, emplearon celulosa, una sustancia que proporciona rigidez y resistencia a las paredes celulares de las plantas. Después, la disolvieron hasta obtener una solución transparente. A continuación, añadieron glicerol, que reúne propiedades aglutinantes que aportó a la mezcla cualidades plastificantes. “Tuvimos que realizar varios experimentos con distintas proporciones hasta dar con un rango de composición aceptable para el contacto con alimentos”, indica Guzmán.

Tras preparar distintas soluciones, el grupo científico evaporó el disolvente y obtuvo distintas películas transparentes. Todas ellas mostraron una buena resistencia y conservaron sus propiedades sin descomponerse al contacto o pasar directamente a los alimentos, requisito para su potencial uso en envases alimentarios.

Para probarlo, envolvieron pequeños bizcochos y evaluaron la dureza de los mismos a distintos tiempos, demostrando que el alimento se conservaba mejor cuando estaba protegido por este bioplástico. “Estas pruebas sirven como primer paso para continuar con el desarrollo de este material, que podría emplearse en el futuro en los mercados, restaurantes de comida rápida o panaderías”, explica la responsable del estudio.

Material biodegradable

Por último, sometieron este material a un ensayo de degradación en agua de mar para comprobar cómo se descomponía de forma natural en los entornos acuáticos. Así, confirmaron que este bioplástico se degradaba con más facilidad debido a su contenido en glicerol, dado que los microorganismos pueden consumirlo y nutrirse del mismo.

El siguiente paso del grupo Materiales Agroalimentarios Sostenibles del IHSM es mejorar la fórmula de este bioplástico para que sea más resistente al agua. En paralelo, trabajan con otros materiales como los residuos de patata y de tomate, así como el caparazón de pequeños crustáceos, para desarrollar a partir de los mismos recubrimientos para envases alimentarios respetuosos con el medioambiente e inocuos para el ser humano.

Este trabajo ha sido financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y fondos propios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

¿PUEDE UNA DIETA VEGETARIANA SER PELIGROSA?

Las dietas vegetarianas son cada vez más populares, tanto por motivos de salud e ideológicos, como por preocupaciones éticas. Las dietas vegetarianas son las mismas que la mayoría de las otras dietas, pero excluyen la carne y el pescado. Algunos vegetarianos también excluirán los productos lácteos y los huevos, mientras que otros los incluyen en su dieta.

Algunos de los beneficios dietéticos del vegetarianismo incluyen:

- Un alto contenido en fibra.

- Un alto contenido de ácido fólico.

- Una mayor cantidad de vitaminas C y E

- Una mayor cantidad de potasio, magnesio y muchos fitoquímicos.

- Un contenido bajo en grasa, que consiste en grasas en su mayoría insaturadas.

Estos beneficios se incrementan aún más en el caso de las dietas veganas, cuando todos los productos animales se eliminan de la dieta, que también incluye la miel. Como resultado de estas diferencias en la dieta, los vegetarianos tienen un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad y diabetes tipo 2.

Hay varios estudios y revisiones que investigan las afirmaciones de que las dietas vegetarianas reducen el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

Se ha encontrado evidencia convincente que sugiere que la carne roja y la carne procesada aumentan las tasas de cáncer colorrectal, esofágico, pulmonar, pancreático, endometrial, pulmonar, de estómago y de próstata. Sin embargo, se necesita más investigación para consolidar los vínculos entre el consumo de carne y los riesgos elevados de cáncer, y no hay resultados claros al vincular el vegetarianismo y la protección contra cánceres específicos.

En base a la evidencia, se pensó que era posible que la incidencia de cáncer colorrectal se redujera, que la diabetes tipo 2 y la osteoporosis se redujeran, y que existe una prueba convincente de que el riesgo de enfermedad cardiovascular se reduce.

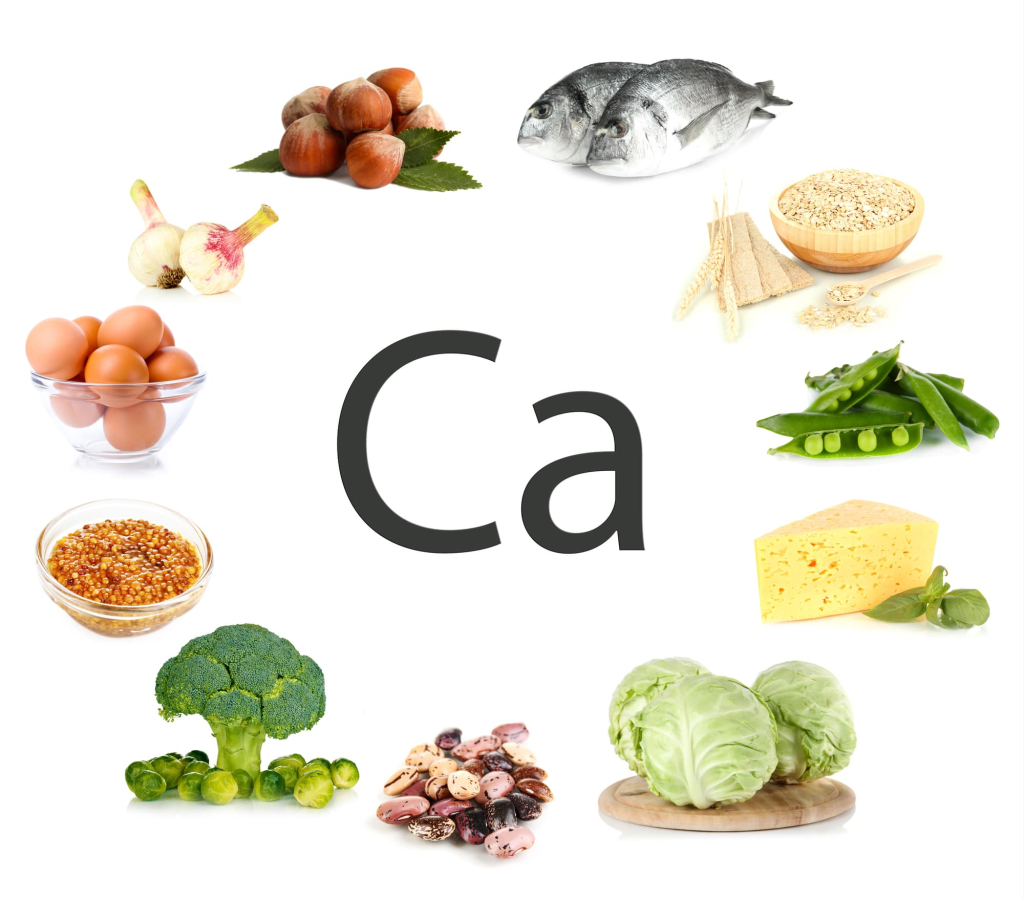

Deficiencia de calcio

Se encontró que las mujeres posmenopáusicas en poblaciones asiáticas vegetarianas tienen una densidad mineral ósea (DMO) significativamente más baja en la columna vertebral y la cadera, aparentemente debido a la baja ingesta de proteínas y calcio y baja vitamina D, que en general se ha relacionado con una mayor pérdida ósea y fracturas en los ancianos. Sin embargo, los resultados de los estudios de población transversales y longitudinales no muestran diferencias en la DMO entre los vegetarianos ovo-lacto y los omnívoros.

Además, se encontró que el riesgo de fractura ósea es similar en los vegetarianos y omnívoros. Es probable que la ingesta de calcio sea inadecuada solo con una dieta vegana.

Por lo tanto, el riesgo de fracturas es mayor en los veganos, pero esto podría revertirse al de los omnívoros mediante la adición de 525 mg de calcio al día. Esto se explica por el impacto positivo de una dieta abundante en frutas y verduras, que proporciona grandes cantidades de potasio y magnesio.

Esto crea un medio alcalino que inhibe la resorción ósea, aumenta la DMO e inhibe las fracturas óseas. La vitamina K, que también beneficia la salud ósea, se encuentra en abundancia en una dieta vegetariana.

Deficiencia de vitamina D

La deficiencia crónica de vitamina D conduce a concentraciones bajas de su metabolito 25-hidroxi vitamina D y hormona paratiroidea excesivamente alta, especialmente en altitudes altas y en climas fríos, lo que a su vez causa disminuciones en la DMO. Un estudio muestra que estos resultados anormales persisten durante todo el año en los veganos en comparación con los omnívoros.

Ácidos grasos

En ausencia de pescado, huevos y algas, los ácidos grasos de cadena larga de la familia omega-3 son generalmente deficientes en la dieta, en particular, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). Estos aportan importantes beneficios para la salud para la salud cardiovascular y visual, así como para el funcionamiento del cerebro.

La fuente principal de estos ácidos omega-3 es el ácido alfa-linolénico (ALA) de los ácidos grasos omega-3, que es un ácido graso de origen vegetal. Debido al bajo porcentaje de conversión de esto a EPA y DHA, sus concentraciones en suero son más bajas en vegetarianos. Las ingestas dietéticas de referencia son 1,6 y 1,1 g ALA / d para hombres y mujeres, respectivamente.

Por lo tanto, se recomienda la fortificación de alimentos vegetales y especialmente el consumo de microalgas en forma de suplementos para asegurar concentraciones adecuadas de estos ácidos grasos, ya que esto proporcionará DHA que puede convertirse en EPA dentro del cuerpo.

Hierro

Otro elemento de preocupación es el hierro, ya que el hierro hemo de los alimentos de origen animal tiene una biodisponibilidad significativamente mayor que la forma no hemo que se encuentra en los alimentos vegetales. Sin embargo, esto no suele traducirse clínicamente en anemia secundaria a la deficiencia de hierro, debido a la acción sinérgica de la vitamina C, que es rica en dietas vegetarianas.

Vitamina B12

La concentración de vitamina B12 es menor en los veganos que en los lactoovovegetarianos. Esto se asocia con una mayor incidencia de deficiencia de B12, que puede precipitar las manifestaciones neuropsiquiátricas y la anemia macrocítica, así como, en los niños, el fracaso del crecimiento. Los niveles de homocisteína en plasma también aumentan, lo que puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y fracturas óseas debido a la osteoporosis.

Un punto importante es que una dieta vegetariana por sí misma no necesariamente reduce el riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con una dieta omnívora. Esto se debe a que la harina y el azúcar refinados, así como las papas, se asocian con un balance energético positivo y con la obesidad, así como con la dislipidemia, que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Por lo tanto, una dieta vegetariana saludable debe incluir altos niveles de granos enteros, frutas y verduras, así como aceites y grasas saludables, incluyendo nueces y semillas con moderación.

Conclusión

Se recomiendan las siguientes pautas para evitar posibles carencias de nutrientes en las dietas vegetarianas:

Alimentos fortificados con vitamina B12, como bebidas fortificadas de soya y arroz, cereales para el desayuno, levadura nutricional o suplementos. No es suficiente aumentar el consumo de soya fermentada y verduras de hoja verde, o algas, por sí mismas.

La fortificación con calcio también es un paso esencial para garantizar una DMO adecuada y puede incluir los alimentos mencionados anteriormente, así como los jugos de frutas enteras (naranja o manzana) que contienen malato de citrato de calcio, una forma de calcio altamente biodisponible. La leche de soya fortificada contiene fosfato tricálcico en lugar de una biodisponibilidad algo inferior en comparación con la leche de vaca.

La fortificación con vitamina D es necesaria para prevenir la deficiencia, especialmente en el invierno. Si no está disponible, se recomiendan suplementos diarios, especialmente en veganos mayores.

Las fuentes veganas de ALA incluyen las nueces, la soya, las bebidas a base de cáñamo y la linaza, que deben formar parte de la dieta diaria. También se recomiendan alimentos fortificados. Los suplementos de DHA se recomiendan para mujeres embarazadas y lactantes que necesitan ingestas más altas.

La deficiencia de zinc rara vez se observa clínicamente en los veganos, pero se recomienda ingerir granos enteros y legumbres o alimentos fortificados para evitar la posibilidad de un déficit.

FUENTE: https://www.sochob.cl/web/puede-una-dieta-vegetariana-ser-peligrosa-2/

Movimiento Slow food: Significado y diferencias con el fast food

El movimiento slow food promueve una alimentación consciente, calmada y respetuosa con el medio ambiente, en contraposición a la rapidez y la producción en masa del fast food. Este movimiento se centra en valorar la calidad de los ingredientes, su origen, y la producción sostenible, priorizando los alimentos locales, de kilómetro cero, y los métodos de producción artesanales y ecológicos.

Los beneficios del slow food incluyen una dieta más equilibrada y saludable, la reducción del impacto ambiental asociado con la agricultura industrial, y el apoyo a la economía local. Además, fomenta una relación más consciente con los alimentos, la preservación de tradiciones culinarias y la biodiversidad, y promueve el bienestar animal a través de métodos de cría éticos.

El movimiento surgió en 1986 en Italia, como respuesta a la apertura de un restaurante de comida rápida en Roma. Fundado por Carlo Petrini, slow food se expandió mundialmente con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos buenos, limpios y justos, defendiendo la conservación de las tradiciones alimentarias locales.

La principal diferencia entre slow food y fast food radica en la filosofía detrás de cada uno. Mientras el slow food se enfoca en la calidad, sostenibilidad y disfrute de los alimentos, el fast food prioriza la rapidez, sacrificando la calidad y el origen de los ingredientes.

Para llevar una dieta de comida lenta, se recomienda elegir ingredientes frescos y locales, cocinar en casa, evitar los productos procesados y dedicar tiempo a comer sin distracciones, favoreciendo una conexión más profunda con lo que se consume.

Cine y seguridad alimentaria

Los medios audiovisuales son un excelente vehículo de transmisión de buenas prácticas de manipulación y formación básica en el campo de la seguridad alimentaria

Nadie duda de la gran influencia que los medios de comunicación audiovisuales, especialmente aquellos que van dirigidos al gran público, tienen en el comportamiento y hábitos de las personas. Tanto en el cine como en la televisión se cuidan aspectos como la seguridad vial, la preservación del medio ambiente e incluso temas sanitarios por su repercusión entre determinados segmentos de la población. Pero, ¿son los medios audiovisuales unos buenos prescriptores en seguridad alimentaria?

Hábitos aprendidos

De los medios audiovisuales aprendemos hábitos de comportamiento que determinan el nivel de seguridad alimentaria en las cocinas domésticas.

Los programas de contenido gastronómico han pasado de ser un fenómeno social a convertirse en un contenido casi obligatorio en los canales de televisión. Convivimos y aprendemos de ellos recetas tradicionales y nuevas formas de cocinar pero también hábitos y maneras de comportamiento en la cocina correctos o erróneos que determinarán en buena medida nuestro nivel de seguridad alimentaria. La gran mayoría, bien asesorados, ofrecen una adecuada imagen de lo que debe ser la seguridad alimentaria en una cocina. Y aunque su contenido no es estrictamente infantil, las encuestas muestran cómo los programas de cocina son uno de los más vistos por los pequeños de la casa, siendo en la mayoría de los casos su primer contacto con el mundo de la gastronomía.

Los anuncios son otro claro exponente de la influencia de los medios, no sólo en lo que consumimos sino en otras facetas de nuestra vida, como la manera de comportarnos o actuar en determinadas circunstancias como es el momento de manipular los alimentos.

De película

El cine actual ha acogido la gastronomía como uno de sus temas más recurrentes. Películas comerciales, tanto nacionales como internacionales, como «Sin reservas», de Scott Hicks (remake de «Deliciosa Marta», de Sandra Nettelbeck), «Fuera de carta», de Nacho G. Velilla, junto a producciones más antiguas como «American cuisine», de Jean-Yves Pitoun o «Como agua para chocolate», basada en la novela homónima de Laura Esquivel, giran en torno al mundo de los fogones. Un género que ha sorprendido por su gran aceptación entre el público tanto profesional como aficionado es el documental gastronómico, un cine más especializado y en el que se ofrece una visión realista del mundo de la gastronomía. Otras cintas con distintos argumentos recogen escenas memorables relacionadas con la cocina, es el caso de «Blade Runner» en la que se muestran unos inquietantes puestos volantes de comida asiática, o la más cercana «Todos a la cárcel» de Berlanga, en la que se elabora una peculiar paella.

Se ha criticado en repetidas ocasiones el caso de «Ratatouille», una rata cocinera, como el peor ejemplo de higiene en una cocina. En este caso debe tenerse en cuenta que se trata de una licencia cinematográfica, una ficción que responde a una historia imaginaria en la que el director ha querido situar una rata como chef de alta cocina francesa. El problema es cuando, no queriendo transgredir, se comete el error por puro desconocimiento: una escena en una cocina profesional de un restaurante supuestamente de prestigio en la que solamente un cocinero lleva un protector cubrecabeza, o en la que se manipulan alimentos con reloj, anillos y pulseras o se utilizan utensilios de madera.

Un tema de reflexión sobre el que los responsables de comunicación de cualquier medio vinculado al mundo de la gastronomía deberían dedicar unos minutos. En definitiva, los medios de comunicación audiovisuales resultan ser un excelente vehículo de transmisión de buenas prácticas de manipulación y formación básica en el campo de la seguridad alimentaria que debe ser aprovechado, especialmente si se repiten periódicamente como es el caso de los programas de cocina.

La mayoría de las películas con temática gastronómica contratan los servicios de consultores que les ilustran sobre diferentes técnicas y nomenclaturas culinarias, al igual que los programas de cocina que cuentan con personal especializado, aunque quizás los temas de seguridad alimentaria no ocupan dentro del ranking de importancia el lugar que deberían. Es por muchos conocida la triste historia de Bernard Loiseau, asesor gastronómico de «American cuisine» y cuya cocina sirvió de modelo para recrear el set de grabación de la película y que posteriormente se suicidaría ante la posibilidad de perder una estrella Michelin en su establecimiento.

https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/cine-y-seguridad-alimentaria.html

Día Mundial de la Tortilla de Patatas

El día 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas.

Para los amantes de este suculento plato o tapa existe una variedad enorme de recetas para su preparación. Con cebolla, chorizo, trufada y otras opciones gourmet, son una auténtica exquisitez para el paladar más refinado: sola, como tapa o servida como acompañante o guarnición en las comidas.

¿Sabías que algunas afirmaciones sugieren que la tortilla de patata se inventó en el año 1.604? Gracias a un cocinero belga (Lancelot de Casteau).Otros estudios señalan que se originó en Extremadura (España), por un invento del Marqués de Robledo.

Pues debido a esta maravillosa receta, la tortilla de patata es considerada uno de los platos fundamentales de la gastronomía española, y ampliamente degustada en varios países del mundo.

El secreto de una buena tortilla radica en la cantidad correcta de huevos y patatas que se utiliza en su preparación.También procura reservar un sartén solo para hacer tortillas, agregando aceite bien caliente.

Independientemente como se prepare este plato, la tortilla de patatas es considerada la comida favorita en España, muy por encima de la paella, el gazpacho y otros platos típicos de este país ¡Viva la Tortilla de Patatas!

https://www.diainternacionalde.com/dias-raros/dia-mundial-tortilla-patata

Pilarica: La transición hacia soluciones más naturales mediante la sustitución de los fosfatos para productos cárnicos y platos preparados

Productos Pilarica ha desarrollado soluciones innovadoras, a partir de vegetales y fuentes proteicas que reemplazan los fosfatos tradicionales con alternativas más naturales.

Tradicionalmente, los fosfatos han jugado un papel crucial en la industria cárnica, mejorando la textura y la capacidad de retener agua de los productos mediante la estabilización de las proteínas. Estos aditivos, además, actúan como antioxidantes, evitando la oxidación de las grasas y preservando el sabor y la calidad del producto final.

En la fabricación de muchos alimentos, los fosfatos y polifosfatos aseguran la estabilidad del producto y suponen un componente esencial para mejorar su funcionalidad, desempeñando funciones tecnológicas críticas como la emulsificación y la protección contra la rancidez oxidativa, un componente esencial para mejorar la textura, la estabilidad o la capacidad de retención de agua de los productos procesados, especialmente en el sector cárnico.

Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre los posibles efectos negativos para la salud, (trastornos cardiovasculares, la arterioesclerosis o la hiperfosfatemia entre otros) han impulsado a empresas como Productos Pilarica a la búsqueda de alternativas más naturales y seguras para el consumidor.

Sus desarrollos, en colaboración con centros tecnológicos y universidades, explora nuevas alternativas para mejorar la calidad y seguridad de los productos procesados. El uso de fibras vegetales, por ejemplo, ha demostrado ser una opción eficaz para reemplazar parcialmente los fosfatos en salmueras de inyección de carne de aves, aportando mejoras en la textura gracias a sus propiedades gelificantes, emulsionantes y de retención de agua. Estas soluciones no solo permiten cumplir con las normativas internacionales, como el Reglamento 1334/2008 sobre etiquetado, sino que también responden a la demanda de los consumidores por productos más naturales y menos procesados.

Alternativas innovadoras que nos llevan a superar el reto del “clean label”

La innovación es fundamental para mantener la competitividad en el mercado global, especialmente en un mercado tan maduro como es el cárnico, aunque también en el sector de los platos preparados donde los fosfatos han sido históricamente utilizados para garantizar la calidad y estabilidad de los alimentos listos para consumir.

Productos Pilarica, tras más de 100 años siendo un actor relevante dentro de la industria alimentaria y en respuesta a las preocupaciones y a la creciente demanda de productos con etiquetas limpias «Clean Label», ha desarrollado soluciones innovadoras, a partir de vegetales y fuentes proteicas que reemplazan los fosfatos tradicionales con alternativas más naturales que no solo mantiene, sino que en muchos casos mejora, las propiedades tecnofuncionales y organolépticas de los productos, especialmente de los cárnicos.

Ha demostrado aportar soluciones inteligentes y más saludables en productos como carnes curadas, embutidos, hamburguesas, salchichas y carnes de ave, proporcionando una excelente retención de agua y mejorando la estabilidad del producto, sin comprometer el sabor ni la textura. Esto lo convierte en una solución versátil y adaptable a los diversos procesos de fabricación de empresas de carnes, platos preparados y productos de quinta gama.

A diferencia de otros sustitutos, que a menudo no alcanzan el rendimiento deseado en funcionalidad o sabor, Pilarica logra un equilibrio entre origen natural y rendimiento sin concesiones, lo que representa un avance significativo hacia una producción alimentaria más saludable y sostenible.

La comida en el arte, una mirada a través de cuatro siglos

El Palazzo Martinengo de Brescia expone obras maestras de grandes artistas relacionadas con el tema del alimento, en un recorrido cronológico, que va desde el siglo XVII hasta el XX, e iconográfico. Esta muestra, que podrá verse hasta el 14 de junio, forma parte de la Exposición Internacional de Milán, cuyo lema es «Alimentar al Planeta, Energía para la Vida»

“La comida es hambre, la comida es dulce, la comida es rica, es pobre… la comida es descubrimiento, es viaje… la comida es color, la comida es goce, la comida es tierra, es mar… la comida es intercambio, la comida es dinero, la comida es despilfarro, la comida es agua, la comida es norte, es sur, es este, es oeste… la comida es rápida, es lenta, la comida es casa, es calle, la comida es juego del trabajo, la comida es fiesta, la comida es moda, la comida es presente, es futuro… la comida es mía, la comida es tuya, la comida es de todos… porque la ¡comida es vida!”.

Obra de Emilio Longoni

Este es el largo lema elegido para publicitar la Exposición Internacional de Milán 2015, que a sus numerosos significados hay que añadir otro tan sencillo como fundamental: la ¡comida es arte! Simplemente desde hace más de dos milenios forma parte con pleno derecho de los temas de la historia del arte, habiendo llegado incluso a convertirse en indiscutible protagonista de las distintas representaciones pictóricas.

Valga para todas, un ejemplo cuando en época de los emperadores romanos, Vitruvio define xenia (el concepto de hospitalidad para la antigua Grecia) las decoraciones murales con los dones alimentarios que el anfitrión ponía a disposición de sus huéspedes en las propias habitaciones donde se alojaban en su villa, para que fueran consumidos libremente sin tener que acudir al comedor.

Con la caída del Imperio romano de Occidente (476 c.C.) el refinado arte clásico de extracción naturalista fue sustituido progresivamente por la cultura estética de las poblaciones germanas. A partir de entonces, y motivado por los radicales cambios socioeconómicos reflejados en las producciones artísticas, se inició el abandono progresivo del uso de la iconografía alimentaria, que excepto en algunas esporádicas apariciones –en especial fruta y verdura aparecida en los misales, en los capiteles o en los ciclos de los meses– duró sustancialmente en el curso del alto y en gran parte del bajo medievo,

Pintor florentino del siglo seiscientos

Hasta la revolucionaria entrada de Giotto, que tradujo el arte de la pintura de griego en latino y lo redujo en moderno. Con la llegada del Renacimiento, se registran dos fenómenos muy interesantes; en el ámbito sacro se hace cada vez más marcada la presencia de los comestibles, especialmente en la iconografía mariana, mientras en la pintura profana de las elegantes cortes renacentistas italianas aparecen las primeras figuraciones de suntuosos banquetes, testimonios además de la buena educación, que estableció el florentino Giovanni della Casa en un libro de 1551.

Para la historia del alimento en el arte, es de capital importancia el noveno decenio del siglo XVI que marca la definitiva afirmación de su protagonismo. De hecho, en 1580-1585, el cremonés Vincenzo Campi, inspirándose en los modelos nórdicos elaborados ya por Pieter Aertsen y Joachim Beuckelaer, realizó cuatro espectaculares lienzos, considerados el verdadero punto de partida de la naturaleza muerta en Italia. Los pioneros trabajos de Campi, Bartolomeo Passerotti y Annibale Carracci, junto con los retratos compuestos con frutas y verduras de Arcimboldo, fueron de fundamental importancia para este nuevo género, que cobraría un enorme éxito con una sucesiva e interminable lista de obras.

Obra de Giovanni Battista Recco

Y ahora, como un pregón y en línea con el tema central de la Expo Milán 2015. «Alimentar al Planeta, Energía para la Vida», esta exposición revela según un criterio iconográfico y cronológico el interés de los pintores, activos entre los siglos XVII y XX, por representar la comida habitual de sus tierras natales, lo que brinda además la ocasión de descubrir algunos alimentos ya desaparecidos.

Un centenar de maestros del arte antiguo, como Campi, Ceruti, Figino, Recco, Ruoppolo, Stanchi, establecen un diálogo con autores modernos y contemporáneos, desde Magritte a De Chirico, de Manzoni a Fontana, de Lichtenstein hasta Andy Warhol.

e hecho, como declara su comisario, Davide Dotti. ”Exponiendo un centenar de obras focalizadas en el tema de la alimentación, pertenecientes a la historia del arte italiano, desde fines del Quinientos hasta hoy, establecemos un fuerte vínculo con la Exposición Universal milanesa de 2015. Se trata de un recorrido en la historia del arte, focalizada en el alimento y en los lugares implicados. Como se evidencia, los artistas se sentían muy cercanos a las tradiciones de las tierras de origen, como queda patente, por ejemplo, en los cuadros napolitanos, en los que mostraban sus dulces tradicionales; en las obras de los toscanos y de los emilianos que aparecen embutidos, o en los de los lombardos, la caza”.

El contenido de la exposición de la ciudad de Brescia, la romana Brixia, ofrece una ulterior profundización de los argumentos propuestos en la Expo 2015 de Milán, y guiará al público en un largo y emocionante viaje por las corrientes pictóricas de la historia del arte –del Barroco al Rococó y del Romanticismo decimonónico a las vanguardias del siglo XX– para «saborear» las diversas iconografías relativas a la figuración de la naturaleza muerta que los artistas afrontaron con gran estímulo y originalidad.

Todo ello difundido durante más de cuatro siglos: como los títulos expuestos Comedores de requesón, de Vincenzo Campi; el Plato de melocotones, de Ambrogio Figino (el primer bodegón de la historia del arte italiano, realizado cinco años antes del Cesto, de Caravaggio); la Mesa con sandías, del pintor divisionista Emilio Longoni, así como la Última Cena, de Andy Warhol, un acrílico sobre lienzo que reinterpreta en clave pop el Cenáculo de Leonardo.

A fín de evitar un empacho alimentario, una decena de «especialidades» separan el recorrido: de la fruta a la verdura, del pescado a los mariscos, a la caza de pelo o de pluma, de los embutidos y quesos a la carne, para deleitar con dulces y rociar con vinos y licores.

Obra de Daniel Spoerri.Obra de René Magritte.Obra de Piero Manzoni.

“Espero que esta reseña provoque un apetito no sólo artístico… descubrir nuestra tradición gastronómica a través de la mirada de los artistas puede estimular el apetito intelectual… Del centenar de obras, 26 son inéditas y que han prestado coleccionistas particulares. Me enorgullece presentar las de Giacomo Ceruti, apodado el Pitochetto, con sus pinturas de mesas aderezadas, jamás expuestas anteriormente al público”, añade el comisario.

Nueva investigación tiene el potencial para combatir la contaminación plástica

Investigadores de la Universidad de Rice, Estados Unidos, han dado un paso más en la lucha contra la contaminación plástica, un problema que genera preocupación porque cada año se producen más de 460 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, y la mitad de esa cantidad se utiliza una sola vez, de acuerdo con datos de la ONU.

La investigación se centró en modificar microorganismos para que tengan la capacidad de pegado similar a la de los mejillones. Estos tienen una fuerte adherencia y podrían ser eficientes para ayudar a descomponer el plástico PET cuando se mezclan con unas enzimas especiales llamadas PETas.

Al aprovechar este «poder pegajoso» de la naturaleza, es posible desarrollar soluciones más efectivas para abordar problemas ambientales, como la eliminación de desechos plásticos.

Estados Unidos produce alrededor de 40 millones de toneladas de residuos plásticos anualmente, según la Agencia de Protección Ambiental, con un tereftalato de polietileno (PET) .

El PET, un plástico que se encuentra en los envases, es resistente a la degradación y tarda siglos en descomponerse. La innovación del equipo le permitió crear bacterias y proteínas adhesivas que podrían ayudar a los países de todo el mundo a descomponer el PET de manera más eficiente.

«Nuestra investigación es prometedora para tratar el problema de la contaminación plástica en Estados Unidos y en todo el mundo», dijo el líder del estudio Han Xiao, director del Centro Synthesis X de Rice, profesor asociado de química, biociencias y bioingeniería y académico del Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer de Texas (CPRIT).

¿Cómo se abordó la investigación?

Las bacterias diseñadas se diseñaron utilizando tecnología de expansión de código genético, incorporando un aminoácido natural llamado 3.4-dihidroxifenilalanina (DOPA), responsable de las propiedades adhesivas de los mejillones, se lee en el documento informativo de la investigación.

Los investigadores mejoraron la capacidad de unirse a las superficies de PET al modificar las bacterias con DOPA.

Este estudio presenta el desarrollo de proteínas adhesivas y bacterias mediante la incorporación específica de DOPA utilizando la Tecnología de Expansión del Código Genético.

Las bacterias alteradas, probadas en muestras de PET a 37 grados Celsius, demostraron un aumento de 400 veces en la adhesión.

Esta bacteria cohesiva se unió con una enzima llamada polietileno tereftalato hidrolasa para romper el material en fragmentos más pequeños y manejables, lo que resultó en lo que los investigadores llamaron “una cantidad significativa de degradación de los plásticos de la noche a la mañana”.

Este enfoque podría ser una solución para el reciclaje de plástico, ofreciendo una forma más rápida y eficiente de reducir los residuos plásticos y su impacto ambiental.

«Nuestro enfoque subraya la utilidad innovadora de la expansión del código genético en la ingeniería material y celular. Potencialmente puede transformar las aplicaciones de bioingeniería y resolver problemas del mundo real», dijo Xiao.

Características de los mejillones

Numerosa bibliografía describe a los mejillones como “moluscos bivalvos que pertenecen a la familia Mytilidae”. Se caracterizan por tener dos conchas duras y alargadas que los protegen.

Estos animales se encuentran comúnmente en aguas costeras y se adhieren a rocas, muelles y otras superficies por su material pegajoso, llamado byssus.

Se caracterizan por:

- Su caparazón: Tienen dos conchas (valvas) que son duras y protectoras, generalmente de color azul, negro o marrón.

- Su adhesión: Usan un material pegajoso byssus para adherirse a superficies que les permita resistir fuertes corrientes de agua.

- Su filtración: obtienen su alimento del agua, filtrándola a través de sus branquias.

- Su sensibilidad: Esto les permite detectar los cambios en la calidad del agua y la temperatura

La presente investigación es un avance para tratar el problema que se agrava año con año, ya que los plásticos se utilizan en casi todos los sectores, en el envasado de alimentos, en la industria, en la agricultura, entre otros muchos.

Esto resulta en la generación de una gran cantidad de residuos plásticos que, en última instancia, afectan al ecosistema.

Según el informe del grupo del Banco Mundial, los plásticos comprenden alrededor del 12% de la generación total de residuos del mundo y alrededor del 60% de los plásticos entran en el medio ambiente como residuos plásticos, refiere una investigación publicada por Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“El creciente volumen de residuos plásticos no solo degrada la fertilidad del suelo y contamina el agua subterránea, sino que también daña gravemente los ecosistemas circundantes y el medio ambiente marino”, resalta.

Agrega que las técnicas convencionales de gestión del plástico implican principalmente el vertido abierto, el relleno y la quema. Estos procesos causan la contaminación ambiental en lugar de lograr objetivos sostenibles de gestión de residuos. Por lo que se requieren soluciones más sustentables y sostenibles en el tiempo.

Investigadores encuentran una solución contra la contaminación plástica a partir de un molusco

Científicos desarrollan una nueva técnica para cultivar carne de pescado en laboratorio

La producción de pescado cultivado utilizando técnicas avanzadas de bioimpresión 3D, a partir de células animales pluripotentes, es una realidad, gracias al trabajo investigadores del Instituto de Bioingeniería y Biociencias (iBB) del Instituto Superior Técnico Superior de Lisboa.

Con esta técnica, no solo lograron producir filetes con un grosor de seis centímetros, sino también imitar la textura y hasta el olor del pescado para una experiencia sensorial real.

También produjeron fibras o colágeno (un tejido muy importante en el filete de pescado), a través de electrofusión y con la estructura bioimpresa en 3D.

“Hemos conseguido mejorar de manera efectiva los colores de los filetes, logrando tonalidades más neutras. Además, hemos logrado hacer que los colores se asemejen a los del atún y el salmón”, dijo Diana Marques, líder de la investigación.

Lo anterior se logró con la selección de microalgas para las tintas utilizadas en la bioimpresora.

Este desarrollo se basa en una investigación llevada a cabo por Diana Marques en 2019, que se centró en la producción de sushi en laboratorio.

Hace dos años comenzó a realizar pruebas para elaborar sashimi y logró avanzar en el desarrollo de un filete que imita la textura y el sabor del pescado.

Transformación de las células

Diana Marques destacó que en su investigación utilizaron células madre porque tienen el potencial de convertirse en las células que componen la carne.

Así se crean productos en un entorno controlado y se eliminan las etapas contaminantes presente en los métodos convencionales de obtención de proteína animal.

“Partimos de células, generalmente células madre, que tienen potencial para diferenciarse en tipos de células presentes en la carne y el pescado, como las células musculares y grasas”, explica Diana Marques.

Destacó que la obtención de las células necesarias para la producción de los cortes de carne de pescado se realiza sin causar sufrimiento animal.

Tras haber obtenido las células madre viene el procesamiento de los alimentos. A partir de la biomasa, conformada por las células, se crean productos simples, como frituras de pescado o nuggets.

Para elaborar un producto más estructurado, como un filete de pescado, entonces se emplea la técnica de la bioimpresión 3D.

Bajo este procedimiento utilizan una bioimpresora para completar la tarea y las biotintas aptas para el consumo humano y que contienen células de lubina o pescado para formar el tejido muscular y otras la grasa que se encuentra de forma natural en los filetes de este pescado.

Después de haberse diferenciado las células musculares y grasas en el laboratorio, entonces se mezclan con biotintas.

Las biotintas se colocan en jeringas que se usarán en la bioimpresora para crear el filete.

Una vez creado el pescado, el siguiente paso dependerá de la aprobación de este desarrollo y de las leyes que regulen su producción y venta.

La investigadora dijo que falta en Europa la aprobación para llevar al mercado este tipo de alimentos cultivados, mientras que países como Estados Unidos y Singapur se ha regulado para flexibilizado su introducción.

Un proyecto escalable

La investigadora señaló que su “ambición” es tener el producto terminado, hacerlo escalable, rentable y de bajo costo. Y “quién sabe, algún día, que nuestro filete de robalo pueda estar a la venta”, manifestó.

Destacó la importancia de esta investigación por el aumento poblacional previsto para el 2030 que demandarán mayor cantidad de alimento y estos tienen que producirse a una mayor escala a la actual.

Actualmente, agregó, la producción de alimentos, carne y pescado está en su máximo nivel, pero además, está dañando bastante al planeta, al entorno, contribuyendo al cambio climático.

“Necesitamos una forma de producir carne y pescado que sea sostenible, y esta es nuestra primera base. Además, lo que estamos haciendo aquí es sostenible y amigable con los animales, porque no necesitamos sacrificar animales para producir carne y pescado”, recalcó.

Por lo que desde el punto de vista medioambiental, la producción de pescado y carne en laboratorios podría resultar una alternativa más limpia que las industrias ganadera y pesquera.

Potencial de crecimiento

Para el 75% de las personas en todo el mundo, la textura de la carne de origen vegetal es tan importante como sus contrapartes derivadas de animales, pero solo alrededor del 60% están realmente satisfechos con ella, según un estudio publicado por V-Label International.

Las razones principales por la cual prefieren carne “alternativa” van desde beneficios ambientales, de salud y de confiabilidad.

Las preferencias entre la salud y la sostenibilidad reflejan ahora cómo los consumidores relacionan el bienestar personal con la sostenibilidad ambiental.

Las marcas tienen una oportunidad para aprovechar esta tendencia, promoviendo los beneficios para la salud y la sostenibilidad de estas opciones de proteína hecha con vegetales o células animales.

Pueden posicionar sus productos si contienen opciones nutritivas y libres de culpa, atrayendo a un público cada vez más consciente de su impacto en el medio ambiente y su salud personal.

Mientras que la bioimpresión por extrusión 3D es la técnica de bioimpresión más utilizada debido a la amplia gama de materiales compatibles y su facilidad de operación, señala Diana Marques.

La bioimpresión por extrusión 3D es la deposición precisa de biotintas cargadas de células para construir tejidos complejos y funcionales, promoviendo el crecimiento celular y la viabilidad.

Investigadores crean carne de pescado en laboratorio con esta tecnología 3D